Die Kyritz-Ruppiner Heide steht vor einer bedeutenden Entwicklung: Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und der Naturpark Stechlin-Ruppiner Schweiz streben die Anerkennung als internationaler Sternenpark an. Diese Auszeichnung würde die Region zu einem der dunkelsten und damit wertvollsten Orte für Sternenbeobachtung in Deutschland machen.

Informationsveranstaltung

Der Landkreis lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein:Termin: Mittwoch, 29. Januar 2025

Zeit: 16:30 bis 19:00 Uhr

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Rägelin, Neuruppiner Straße 32

Programm:

- Vorstellung des Antragsverfahrens

- Beispiele erfolgreicher Sternenparks

- Präsentation der Machbarkeitsstudie mit konkreten Beobachtungspunkten

- Offene Diskussionsrunde

Was ist ein Sternenpark?

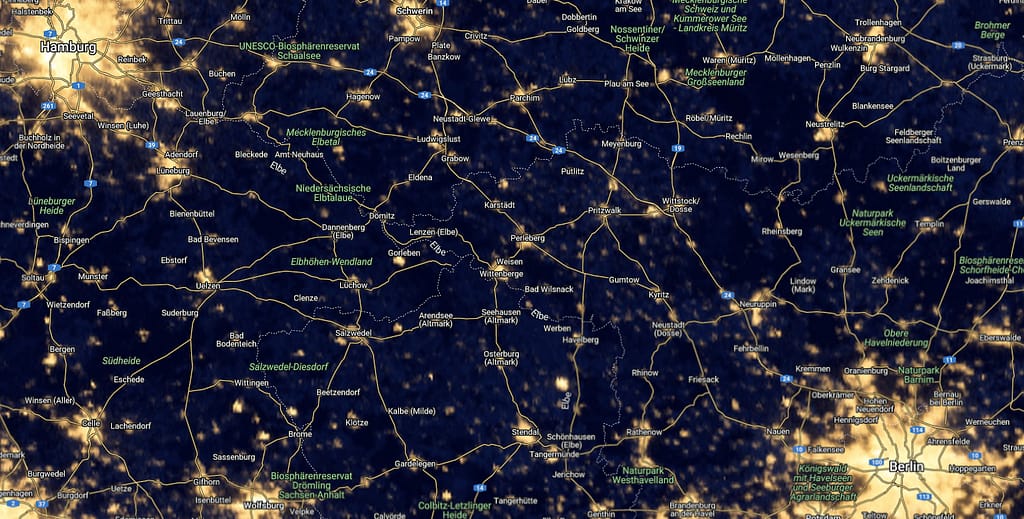

Ein Sternenpark ist ein Schutzgebiet mit besonders geringer Lichtverschmutzung. Die Kyritz-Ruppiner Heide bietet dafür ideale Voraussetzungen durch ihre dünne Besiedlung und natürliche Dunkelheit. Deutschlandweit gibt es bereits erfolgreiche Beispiele wie den Sternenpark Westhavelland, der als erster deutscher Sternenpark 2014 zertifiziert wurde.

Chancen für die Region

- Entwicklung eines nachhaltigen Naturtourismus

- Schutz der nachtaktiven Tier- und Pflanzenwelt

- Energieeinsparung durch optimierte Beleuchtungskonzepte

- Förderung des Umweltbewusstseins

- Stärkung der regionalen Identität

Herausforderungen und Auswirkungen

Die Anerkennung als Sternenpark könnte Auswirkungen auf die Regionalentwicklung haben, insbesondere im Bereich der Windenergie Die charakteristischen roten Warnleuchten von Windkraftanlagen müssten möglicherweise durch bedarfsgesteuerte Systeme ersetzt werden, um die natürliche Dunkelheit zu bewahren.

Touristische Perspektiven

Das Fachbüro team red Deutschland wurde beauftragt, eine touristische Machbarkeitsstudie zu erstellen1. Diese wird während der Informationsveranstaltung detailliert vorgestellt und diskutiert. Die Studie zeigt Potenziale für:

- Astronomische Beobachtungspunkte

- Bildungsangebote

- Nachhaltige Tourismuskonzepte

Anmeldung und weitere Informationen

Für die Teilnahme an der Informationsveranstaltung wird um Anmeldung unter olaf.wolff@opr.de gebeten. Die Veranstaltung richtet sich besonders an:

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus den Heidedörfern

- Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik

- Akteure aus der Zivilgesellschaft

Die Entwicklung zum Sternenpark bietet eine einmalige Chance, die Kyritz-Ruppiner Heide nachhaltig zu stärken und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz zu leisten.

Bestehende zertifizierte Sternenparks in Deutschland:

Naturpark Westhavelland (Brandenburg)

Der erste deutsche Sternenpark wurde 2014 zertifiziert und liegt unmittelbar vor den Toren Berlins und Potsdams. Auf einer Fläche von 1.380 km² bietet der Park neun offizielle Beobachtungsplätze. Die besonders dunkle Kernzone zwischen Gülpe und Nennhausen ermöglicht einen klaren Blick auf die Milchstraße mit bloßem Auge.

Biosphärenreservat Rhön (Bayern/Hessen/Thüringen)

Seit August 2014 ist die Rhön als Sternenpark anerkannt. Das Gebiet zeichnet sich durch nahezu natürliche Nachtlandschaften aus und bietet einen sternenreichen Himmel. Besucher können auf sieben Himmelsschauplätzen mit speziellen Beobachtungsplattformen den Nachthimmel erkunden

Nationalpark Eifel (Nordrhein-Westfalen)

Der 2019 zertifizierte Sternenpark bietet einen atemberaubenden Blick in den Nachthimmel. Die „Astronomie-Werkstatt Sterne ohne Grenzen“ in der Sternwarte Vogelsang IP organisiert regelmäßig Führungen in deutscher und englischer Sprache

Winklmoos-Alm (Bayern)

Als erster alpiner Sternenpark Deutschlands wurde die Winklmoos-Alm 2018 zertifiziert. Auf 1.200 Metern Höhe, geschützt durch die Chiemgauer Berge, können Besucher bis zu 5.000 Sterne mit bloßem Auge beobachten. Spezielle Liege-Bänke ermöglichen komfortable Himmelsbeobachtungen.

Stadt Fulda als „Dark Sky Community“ von (IDA) ausgezeichnet

Die Barockstadt Fulda nimmt eine besondere Rolle unter den deutschen Sternenorten ein. Als erste und bisher einzige deutsche Kommune wurde sie 2019 von der International Dark Sky Association als „Dark Sky Community“ ausgezeichnet. Die Stadt hat dafür ihr gesamtes Beleuchtungskonzept überarbeitet und setzt auf innovative, himmelfreundliche Straßenbeleuchtung. In direkter Nachbarschaft zum Sternenpark Rhön gelegen, engagiert sich Fulda aktiv für den Erhalt des natürlichen Nachthimmels durch gezielte Maßnahmen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung. Besonders bemerkenswert ist das städtische Lichtkonzept, das historische Gebäude wie den Dom und das Stadtschloss nachhaltig in Szene setzt, ohne dabei den Nachthimmel zu beeinträchtigen. Die Stadt bietet regelmäßig astronomische Führungen und Bildungsveranstaltungen an, um das Bewusstsein für den Wert des dunklen Nachthimmels zu stärken.

Internationale Sternenparks:

Aoraki Mackenzie (Neuseeland)

Dieser 4.367 km² große Sternenpark wurde 2012 zertifiziert und war damals der größte seiner Art weltweit. Der Park umfasst den Aoraki/Mount Cook Nationalpark und das Mackenzie Basin. Die außergewöhnliche Dunkelheit erreicht Stufe 2 auf der neunstufigen Bortle-Skala.

Brecon Beacons (Wales)

Der Nationalpark in Südwales erstreckt sich über etwa 1.347 km² und wurde für seinen bemerkenswerten Nachthimmel als International Dark Sky Reserve anerkannt. Der Park verbindet eindrucksvoll natürliche Dunkelheit mit einer reichen kulturellen Geschichte.

Mont-Mégantic (Kanada)

Dieser Sternenpark in Quebec umfasst ein Gebiet von 5.500 Quadratkilometern. Durch strenge Lichtschutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit von 34 Gemeinden wurde die Lichtverschmutzung erfolgreich reduziert. Das Observatorium bietet heute wieder ähnlich gute Beobachtungsbedingungen wie bei seiner Gründung 1978.

NamibRand Nature Reserve (Namibia)

Das größte private Naturschutzgebiet Afrikas mit einer Fläche von 203.000 Hektar bietet durch seine abgeschiedene Lage und geringe Besiedlung ideale Bedingungen für Sternenbeobachtungen.

Zselic Starpark (Ungarn)

Seit 2009 als internationaler Sternenpark anerkannt, zeichnet sich das Gebiet durch besonders geringe Lichtverschmutzung aus. Der Park ermöglicht Besuchern, Details des Sternenhimmels zu beobachten, die andernorts nicht sichtbar sind

Weitere Regionen in Deutschland bereits auf dem Weg zum Sternenpark

Der Trend zu Sternenparks gewinnt in Deutschland weiter an Bedeutung. Neben den bereits zertifizierten Gebieten streben weitere Regionen diese besondere Auszeichnung an. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb hat mit seinen 13 Sternwarten und Planetarien sowie vier ausgewiesenen Beobachtungsplätzen bereits eine beeindruckende astronomische Infrastruktur geschaffen. Im Harz bereitet die Sternwarte Sankt Andreasberg den Weg für eine Zertifizierung vor. Besonders weit fortgeschritten sind die Bemühungen im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide in Mecklenburg-Vorpommern. Dort laden bereits zehn professionell ausgestattete Sternenbeobachtungsstationen zum Erkunden des Nachthimmels ein. Jede dieser Stationen verfügt über komfortable Doppelliegen und widmet sich einem speziellen astronomischen Thema. Auch das benachbarte Mecklenburger Parkland hat den Zertifizierungsprozess eingeleitet. Diese Entwicklungen zeigen, dass der Schutz des natürlichen Nachthimmels zunehmend als Chance für nachhaltigen Tourismus und Naturschutz erkannt wird.

Sternenparks in Deutschland – zwischen Naturschutz und touristischer Entwicklung

Aktuell gibt es in Deutschland vier offiziell von der International Dark Sky Association zertifizierte Sternenparks: den Naturpark Westhavelland in Brandenburg, das Biosphärenreservat Rhön, den Nationalpark Eifel sowie die Winklmoos-Alm in Bayern. Hinzu kommen die kürzlich als Dark Sky Places anerkannten Nordseeinseln Spiekeroog und Pellworm sowie die Stadt Fulda als erste deutsche „Dark Sky Community“.

Mehrere Regionen, darunter das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die Sternwarte Sankt Andreasberg im Harz und der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, befinden sich derzeit im Zertifizierungsprozess.

Das Bundesumweltministerium hat im Rahmen der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 insgesamt zehn Prozent der Fläche Deutschlands als Lichtschutzgebiete auszuweisen. Allerdings stellt sich angesichts der wachsenden Zahl von Sternenparks die Frage nach deren touristischer Zugkraft. Während die ersten Sternenparks noch als echte Besuchermagnete galten, könnte eine inflationäre Ausweisung weiterer Parks deren Alleinstellungsmerkmal verwässern. Schätzungen zufolge sind nur noch etwa zwei Prozent der deutschen Landesfläche dunkel genug für eine potenzielle Zertifizierung.

Eine leuchtende Chance für unsere dunkle Region

Die Kyritz-Ruppiner Heide gehört zu den dunkelsten Naturräumen Deutschlands und bietet damit ideale Voraussetzungen für einen Sternenpark.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat bereits wichtige Schritte unternommen und sich im November 2023 offiziell als Antragsteller bei der International Dark-Sky Association registrieren lassen.

Die Chancen für eine erfolgreiche Zertifizierung stehen gut, wie die positive Voranfrage bei der IDA bereits gezeigt hat. Die Entwicklung zum Sternenpark würde nicht nur den wertvollen unverschmutzten Nachthimmel schützen, sondern auch neue touristische Perspektiven eröffnen. Die strategisch günstige Lage zwischen Hamburg und Berlin, kombiniert mit der bereits vorhandenen Attraktivität der Seenlandschaft, bietet optimale Voraussetzungen für einen nachhaltigen Astrotourismus.

Gemeinsam mit dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land kann hier ein einzigartiges Naturerlebnis entstehe. Zwar werden gewisse Einschränkungen, etwa bei der Beleuchtung von Windkraftanlagen, notwendig sein, doch die Chance, eines der letzten wirklich dunklen Gebiete Deutschlands zu bewahren und gleichzeitig die strukturschwache Region nachhaltig zu entwickeln, überwiegt deutlich.

Mit der Unterstützung der Kommunalen Arbeitsgruppe und der Heinz Sielmann Stiftung kann die Kyritz-Ruppiner Heide zu einem Vorzeigemodell werden, das Naturschutz und regionale Entwicklung vorbildlich vereint.